後部硝子体剥離ってどんな病気?

後部硝子体剥離(こうぶしょうしたいはくり)は、年齢を重ねると起こりやすい目の変化のひとつです。目の中にある透明なゼリー状の組織(硝子体)が網膜からはがれてしまう病気で、特に50歳以上の方に多く見られます。症状としては、突然黒い虫のような影(飛蚊症)やチカチカ光る、眩しい(光視症)を感じることがあります。

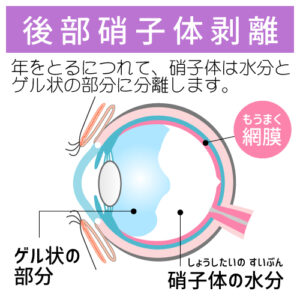

なぜ後部硝子体剥離が起こるの?

年齢を重ねると硝子体は少しずつ水っぽくなり、縮んでいきます。そのため網膜からはがれやすくなってしまいます。また、強度近視の方や、目にケガをした方、白内障の手術を受けた方も起こりやすいと言われています。

どんな症状があるの?

- 黒い点や糸くずのような影が見える(飛蚊症)

- 突然チカチカ光が見える(光視症)

- まれに視界の一部がゆがんだり欠けたりする

このような症状を感じたら、すぐに眼科で検査を受けることが大切です。眼科医が網膜(眼底)に異常がないかを詳しく調べます。

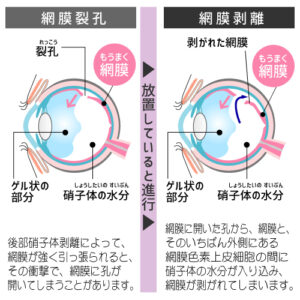

放置していると、徐々に症状が深刻化していくことがあります。経過観察がよいのか、治療を必要とするのかは眼科医の診断を定期的に受ける事が重要となります。

検査はどんなことをするの?

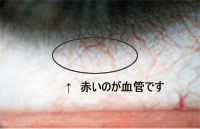

当院では目の奥を詳しく見る検査(眼底検査)検査を行います。細隙灯顕微鏡検査や眼底カメラでの撮影、また光干渉断層計(OCT)検査も行い、硝子体と網膜の状態を調べる事ができます。痛みもない検査ですので、ご安心ください。

どんな治療が必要?

多くの場合は特別な治療は必要ありません。ただし、網膜に裂け目や穴があった場合はレーザー治療や手術が必要になることもあります。症状に応じて大きな病院を紹介する事もありますので、早めの受診が大変重要です。

見え方がおかしいな、と思ったら

後部硝子体剥離は年齢に伴う自然な変化がほとんどですが、飛蚊症や光視症を感じたら我慢せず、すぐにご相談ください。放置して重症化させてしまうより、適切な診断を早く治療するほうが良いと思いませんか。

また、異常を感じて受診する際は瞳孔を広げて検査を行うため公共の交通機関を利用しての受診をお願いしております。

よくある質問(FAQ)

- 後部硝子体剥離は何歳くらいから起こりますか?

- 一般的に50歳以上の方に多いですが、強い近視や外傷がある場合は若い方でも起こることがあります。

- 飛蚊症が急に増えたらどうしたらいいですか?

- 急に飛蚊症が増えたり、光がチカチカしたら網膜に異常が起きているかもしれません。すぐに眼科を受診してください。

- 後部硝子体剥離は治るのでしょうか?

- 老化現象として剥がれること自体は自然な変化なので治す必要はありませんが、合併症があれば治療が必要になります。定期的に検査を受けましょう。

- 検査は痛いですか?

- 眼底検査は痛みがなく、短時間で終わるのでご安心ください。少し眩しい程度です。

- 手術は必要ですか?

- 多くの場合は手術の必要はありませんが、網膜剥離などの合併症があれば緊急の手術が必要になります。大きな病院を紹介する事もあります。