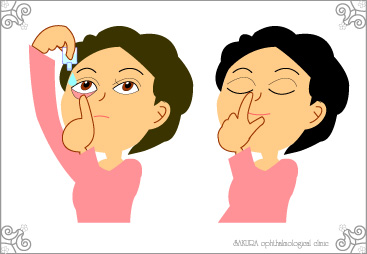

先生から処方された目薬、確かに点眼の回数については「1日4回」などと指示が出ています。しかし、同じ指示が出ているはずなのに異様に無くなるのが早い方がいらっしゃいます。皆さんはどのくらいで目薬1本を使い切りますか?

種類にもよりますが一般的な目薬は1本5ml入りのタイプが多いので、1日4回の指示であれば半月程度、1日2回であれば1ヶ月程度で1本を使い切るのが理想的とされています。

種類にもよりますが一般的な目薬は1本5ml入りのタイプが多いので、1日4回の指示であれば半月程度、1日2回であれば1ヶ月程度で1本を使い切るのが理想的とされています。

では数日で使い切ってしまった!なんていう場合は、1回の点眼量が多すぎるということになります。目薬は1滴たらせば十分に効果を発揮します。目からこぼれるほど点眼をしても、ちゃんと目の中に入れられた分のみしか役に立っていないということです。

また、目に入りきらずにこぼれた薬液で目の周りに皮膚炎を起こすことだってあります。目薬を沢山させば早く治るという訳ではありません。必要量を守って使用することが、治癒への近道なのですね。