ここ10年くらいで、コンタクトレンズというものは日常生活に大変なじむものとなりました。

ここ10年くらいで、コンタクトレンズというものは日常生活に大変なじむものとなりました。

コンタクトレンズといえばひと昔前まではハードコンタクトレンズの事でした。本当にガラス玉のようなものを目に入れて視力を矯正していました。次いで、使い捨てではないソフトコンタクトレンズ(以下、従来型ソフト)。ハードのようなゴロゴロするような異物感などもなく視力を矯正できたので、多くの方に利用されるようになりました。

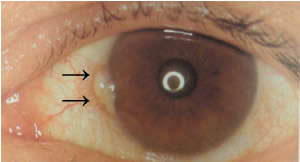

従来型ソフトは、ハードコンタクトレンズが使用できない方にとってはありがたい存在ではありましたが、残念ながら感染症のリスクが大変高い点と、手入れに熱消毒(いわゆる煮沸)を行って殺菌したりする手入れの手間が大変という声が多くあがっていました。さらに酸素透過性などの性能面もハードに比べて低く、トラブルも絶えることはありませんでした。

そこで登場してきたのが、使い捨てコンタクトレンズでした。当初はフォーカスデイリーズやワンデーアキュビューくらいしかありませんでしたが、その手軽さと眼障害を未然に防ぐ上では眼科医からの信頼も厚かったのです。それもあり、各社製造メーカーの開発も、使い捨てコンタクトレンズに注がれていくようになりました。

ただ、使い捨てタイプでは毎日必要不可欠な視力のために使うとはいえ、多大なコストがかかりました。(当時は1箱4~5千円くらいが相場でした)そこで、頻回交換タイプ(2ウィークタイプ等)が主流になっていったようにも思えます。

現在では、酸素透過性の高いシリコーンハイドロゲル素材のコンタクトレンズが大半をしめ、眼科で処方受ける際には耳にタコができるくらいどの眼科の先生も勧められるはずです。

しかし、未だ根強く従来型ソフトを使用している患者さんをお見かけします。度数などのカスタマイズといった処方的理由を除き、利点としてはコストカット以外あまり思いつくものがありません。事実、多数の製造メーカーが従来型ソフトの製造を中止していて、新製品は開発すらされていないのです。

使い捨て(頻回交換)レンズも、現在ではかなり安価に手に入るようにもなりましたし、ここはひとつ目のためを思って乗り換えてみることをお勧めします。

コンタクトレンズは高度管理医療機器に位置づけされています。高度管理医療機器は、使用方法を間違えると人体に大きな障害を引き起こす可能性があります。以前の医療用具の位置づけより、危機レベルが引き上げられたのは数年前のことです。それにもかかわらず、ネット販売等で眼科医の処方なしでも購入が容易にできるというのは随分と矛盾した話にも思えます。

コンタクトレンズは高度管理医療機器に位置づけされています。高度管理医療機器は、使用方法を間違えると人体に大きな障害を引き起こす可能性があります。以前の医療用具の位置づけより、危機レベルが引き上げられたのは数年前のことです。それにもかかわらず、ネット販売等で眼科医の処方なしでも購入が容易にできるというのは随分と矛盾した話にも思えます。