目も呼吸をしています。肉眼でちょっとのぞきこんだだけではわかりにくいのですが、確かに呼吸をしています。

近年はコンタクトレンズユーザーが1500万人にものぼり、その影響で角膜障害が起こる危険が高まっています。

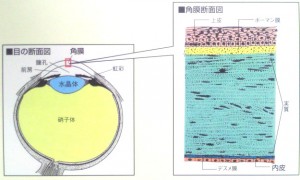

コンタクトレンズなどをつけて持続的に酸素不足の状態が続くと、「角膜内皮細胞」が死んでしまい数が減少します。角膜内皮細胞は透明な状態を保ち、物を見るために大切な働きをするものです。

そして角膜内皮細胞そのものは、増加することはありません。生まれた時が一番多く、年齢を重ねるとともに減少していくのみです。この細胞の多さを保つためには、酸素の供給が必要不可欠なのです。

さらに酸素の不足で生じることは、目に細菌がつきやすくなり炎症を起こしやすくなります。目の酸素が不足すると、角膜の上皮細胞が剥離しやすくなり、この剥がれ落ちた部分に細菌が付着しやすいというわけです。

たとえば、角膜に付着しやすい”緑膿菌”という細菌がありますが、この細菌は一般的なハードコンタクトレンズとソフトコンタクトレンズで比べた場合、酸素透過率で劣るソフトコンタクトレンズのほうが細菌の付着率は約4倍も高いと言われています。

ひどい状態に陥ると大気中から酸素を取り入れなれなくなった目が呼吸をしようとして、黒目にまで血管をのばし、血液から酸素を供給しようとします。最悪の場合、失明に至ります。

自覚症状がなくても、目は悲鳴をあげているかもしれません。ご注意を・・。