みなさん、こんにちは。

残暑が厳しい時期になりましたね。

最近、学校での色覚検査の再検査での来院の方も多いので、今回は先天性の色覚異常についてのお話です。

色覚異常って何?

色覚異常とは、多くの人とは色の見え方が異なることです。

通常、網膜には3種類の錐体細胞があり、これが働くことによって、脳に色の情報を伝え、色の感覚が起こります。

この錐体細胞には、赤に反応するもの、緑に反応するもの、青に反応するものがそれぞれあり、色の3原色の組み合わせによって様々な色を認識できます。

先天性色覚異常の場合、これらの3つの錐体細胞の内、どれかが機能していなかったり、機能していても不十分な状態を指します。

先天性色覚異常はその程度や、異常のある錐体の種類によって、名称が細かく分かれていますが、中でも、特に多いものがいわゆる先天性赤緑色覚異常です。

先天性赤緑色覚異常とは

学校の再検査などで異常が見つかる場合も多くはこの種類の色覚異常です。

これは、赤や緑に反応する錐体細胞に異常が見られるものを指します。

先天赤緑色覚異常では色がわからないとか、白黒に見える、ということではなく、見分けにくい色の組み合わせがいくつかある状態です。

例えば、赤と緑、オレンジと黄緑、ピンクと水色、赤と黒、青と紫などの色が見分けにくいと言われています。

どの色を間違えやすいのかは個人によって差があるので、理解することが

大切です。

また、色覚以外の視力や立体視などは正常です。見えなくなる、ということもありませんので、間違いやすい色を認識し、対策を講じることが重要です。

どんな検査をするの?

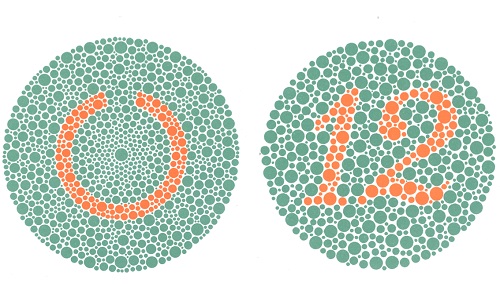

当院では、石原式色覚検査表とパネルD15という2つの検査をして、診断を行います。

石原式色覚検査では正常かそうでないか、おおまかに振り分けます。

パネルD15テスト(色相配列検査)ではどんな種類の色覚異常か、ということを詳しく検査していきます。

色覚異常は、職業によっては制限があります。就職活動時に初めて発覚することもありますので、色覚異常かどうか気になる方は早めに眼科を受診することをおすすめします。

子どもであれば裸眼視力が良好なことは大変喜ばしいことなのですが、強度の遠視が隠れているケースであれば治療を要することもあります。見たい対象がどの程度離れているかによっても見え方は変わってきます。

子どもであれば裸眼視力が良好なことは大変喜ばしいことなのですが、強度の遠視が隠れているケースであれば治療を要することもあります。見たい対象がどの程度離れているかによっても見え方は変わってきます。