紫外線もようやく落ち着いてきましたので、シミやほくろ・いぼなどを除去するのに適した季節になってきました。ホクロの原因としては、様々な要因が挙げられますが、「遺伝」「紫外線」が大きく影響すると言われています。

できてしまったほくろやいぼは、お化粧では隠しきれず目立って気になります。特にお顔にできたホクロの場合、早く何とかしたいと思う方も多いのではないでしょうか。そうです。早く何とかするには、「炭酸ガスレーザー」を照射することが有効的です。

一例をあげてみますと・・

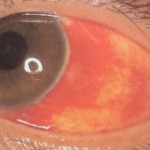

(照射前) →→→ (照射後)

ホクロがこんな感じにスパッと除去されます。以前はほくろやいぼを取るには、メスを入れるという概念があり躊躇してしまうことも多かったと思いますが、今ではレーザー治療も主流になってきています。ちなみに当院では、こんなCo2レーザー機を用いて、ほくろやイボを除去しています。 (右写真⇒)

大きさや根の深さによって、何度か照射の必要なケースもありますがほとんどの場合、1回で気にならない感じになります。実際にレーザーを当てると1~2週間ほどで照射部分に瘡蓋(カサブタ)ができ、自然にはがれます。無理にはがすと、綺麗に除去できない場合がありますので、自然にはがれるのを待つことがポイントです。

当院での料金は、1mmにつき4,000円+税です。(楕円形のような場合は、一番長い直径部分の測定料金となります)初回の院長の無料カウンセリングがありますので、実際にどのくらいの費用になるか相談希望の方は随時ご来院ください。予約も不要です。カウンセリング後、患者様の施術の決心がつくようでしたらそのまま即日続レーザー照射をすることができます。施術後に照射した部分が再発した場合は、2,000円+税でアフターフォローを行っております。

よくあるご質問として照射中の痛みについて問われますが、麻酔をしてからの治療になりますので、痛みはほとんど感じません。しいて挙げるのであれば麻酔注射をするときに、チクッとくるくらいでしょうか。特に痛み敏感な方は、事前にお申し出ください。

続いて、施術後のメイクについてです。照射部位以外は即メイク可能です。照射部位は、肌色のテープをお渡ししていますのでその上からしていただくようになります。かさぶたが取れた後は、メイクができます。人前に出たりするような機会がある方は、少しレーザーをあてる時期を調整してみてください。紫外線の影響を受けにくい季節だからこそ効果がでやすいメニューです。