アクアロックス1dayUVシンって凄い!

7月1日、ボシュロムから新しい1dayコンタクトが登場しました。イメージキャラクターにキング&プリンスの平野紫耀さんを起用するなど、プロモーションにも凄い力を入れているのがわかる位ちょっとレベルの高い製品なのです。

処方する眼科側からみても、このレンズの性能や度数の製造範囲がとても広いので非常に助かっています。

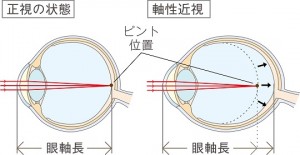

コンタクトレンズといえば多数のメーカーから沢山の商品が販売されていますが、その中で遠視用の度数「いわゆるプラスレンズ」の製造が+6.00まであるという製品はほとんどありません。

多くの製品は-0.50~-10.00までの製造範囲というのが一般的といわれています。しかし、このアクアロックス1dayUVシンの製造範囲は

★-0.25D 〜 -6.00D

(0.25Dステップ)

★-6.50D 〜 -12.00D

(0.50Dステップ)

★+0.25D 〜 +6.00D

(0.25Dステップ)

強度近視~中程度遠視まで幅広く度数が作られています。また、酸素をよく通す「シリコーンハイドロゲル素材」で「UVカット」の効果もついています。スポーツの時に使いたい、学校生活でメガネだと不便というような時に自身の度数が製造されておらずコンタクトレンズを断念してしまったという方にもお勧めできます。

まさに滴るレンズ!

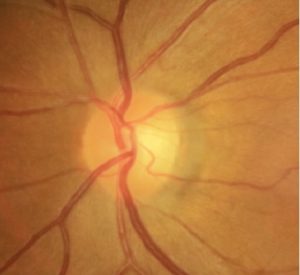

コンタクトレンズをFDAの分類で考えると、グループⅡに属するレンズのようです。このタイプのレンズは非イオン性でタンパク質等の汚れに耐性があり、含水率も50%超ということで初期の装着感が非常に良いという特長があります。

含水率50%を超えるレンズは「高含水レンズ」と言われ、通常では初期の装着感が良く検査中は快適に感じる方も多いのですが、時間の経過とともに乾くという症状を訴える患者様も少なくありません。

しかし、このアクアロックス1dayUVシンは強化された保湿成分と親水性成分PVPが作用して時間が経過しても乾燥感をあまり感じないという方が多いのです。まさに潤い続く滴るレンズという位置づけと言えるでしょう。

非球面デザインのため、視界がとてもクリア

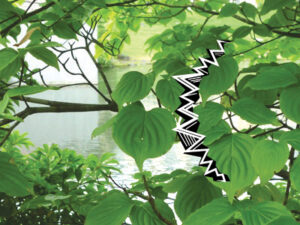

コンタクトレンズのデザインには球面デザインと非球面デザインが存在します。後者のデザインのほうが、人間の目にくっつけたときに起こる「球面収差」と呼ばれる見え方のブレ、ざっくり言えばボヤケたようなにじみを補正する力があります。

よく製品名前に○○アスフェリックとかついている事がありますが、非球面デザインの場合にネーミングされています。今回のアクアロックス1dayUVシンには非球面デザインを示すようなネーミングはありませんが、非常にきれいな物のを見せ方をするレンズであるとお伝えしておきましょう。

以上のように、ハイスペックな性能を持ち且つ遠視眼にも対応したレンズであることがわかります。

マスクでメガネだとどうしても曇る、スポーツ時にメガネだと不便。このような状況に応じてコンタクトレンズを併用する事はお勧めします。

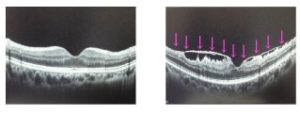

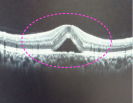

真ん中部分あたりの凹みが明らかに下の写真の方が大きいのが確認できます。

真ん中部分あたりの凹みが明らかに下の写真の方が大きいのが確認できます。